“農產品質量安全風險評估”創(chuàng)新團隊研究發(fā)現(xiàn)氟喹諾酮類抗生素藥物環(huán)丙沙星�,可誘導斑馬魚發(fā)生“雙相情感障礙行為(bipolar disorder�,BD)”�,然后采用多組學技術系統(tǒng)解析了其分子作用機制,并以此為基礎構建了一種新的BD斑馬魚模型��。相關成果以“Multi-omics analysis of a drug-induced model of bipolar disorder in zebrafish”發(fā)表在細胞出版社(Cell Press)刊物《iScience》上����。

環(huán)丙沙星因具有廣譜的殺菌效果被廣泛應用于臨床醫(yī)學、畜禽水產養(yǎng)殖等領域����,長期的環(huán)境排放使其成為一類新興的有機污染物,尤其是在生態(tài)系統(tǒng)以及農產品中的殘留污染問題引起了公眾越來越多的關注�����。BD是一種常見精神障礙���,既有躁狂癥發(fā)作��,表現(xiàn)出情感高漲�、言語活動增多��、精力充沛等�,又有抑郁癥發(fā)作,表現(xiàn)出情緒低落�、言語活動減少、疲勞遲鈍等,并出現(xiàn)交替��、反復�����、不規(guī)則等癥狀�����。

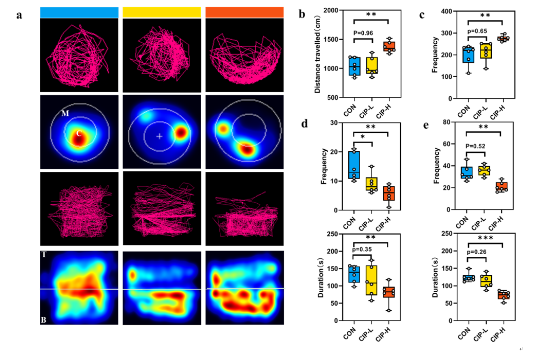

團隊在前期研究的基礎上��,首次發(fā)現(xiàn)環(huán)丙沙星暴露可誘導斑馬魚發(fā)生BD樣多動�、狂躁和抑郁行為����,具體表現(xiàn)為運動距離和狂躁行為發(fā)生頻率顯著增加,向中心和頂部區(qū)域探索行為明顯減少����。另外,組織病理學����、免疫熒光和蛋白質印跡結果均強調了發(fā)生BD樣行為的斑馬魚腦組織神經元受損,主要表現(xiàn)為結構完整性缺失,神經元數(shù)量減少和胞體腫脹��。

BD對照(CON)與斑馬魚模型的行為表型

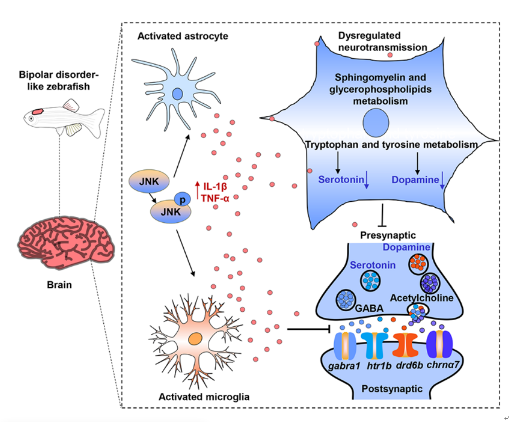

然后���,利用透射電鏡-組織病理學可視化技術�����,高通量的代謝組-脂質組-轉錄組多組學技術�,以及qPCR-Western blot等分子生物學方法�,從表型-基因-代謝物-蛋白等多層次水平,對斑馬魚發(fā)生BD行為的分子機制進行了深入剖析�。結果表明,JNK介導的神經炎癥導致BD斑馬魚的神經傳遞全面紊亂�,包括通過干擾芳香族氨基酸色氨酸和酪氨酸的代謝,限制單胺類神經遞質5-羥色胺和多巴胺參與突觸囊泡循環(huán)����,破壞膜脂質鞘磷脂(Glycer, SM, Cer)和甘油磷脂(PE, PC, LPC)的代謝平衡,改變突觸膜結構完整性和神經遞質受體( chrnα7 , htr1b , drd5b , gabra1 )活性�,從而導致BD行為出現(xiàn)。依此構建了一種新的BD斑馬魚模型��,一方面可以為深入解析BD發(fā)病機制����、針對性篩選研發(fā)治療藥物提供重要模型和生物學見解����,另一方面可以為研究評估環(huán)丙沙星等抗生素類新污染物的環(huán)境健康風險提供技術手段和科學依據(jù)��。

環(huán)丙沙星干擾斑馬魚腦中的神經傳遞

該研究得到國家重點研發(fā)計劃項目和中國農業(yè)科學院科技創(chuàng)新工程資助���。質標所博士研究生李亞夢為論文第一作者��,錢永忠研究員和邱靜研究員為共同通訊作者�。

17312606166

17312606166